Google図形描画を活用した幾何学模様

今回はGoogle図形描画を活用した授業について紹介します。このアプリケーションはGoogleのアカウントを持っていれば自由に使えるもので、Googleアカウントが生徒や教師に用意された学校であれば、今後活用の機会が期待できます。特に美術科ではこれを活用することで、これまでとは違った学習のアプローチが可能になります。まだ、私自身完全に使いこなせているわけではありませんが、このアプリケーションを活用して授業実践した「幾何学模様」と、このような色面構成系の学習で活用することの可能性について説明していきます。

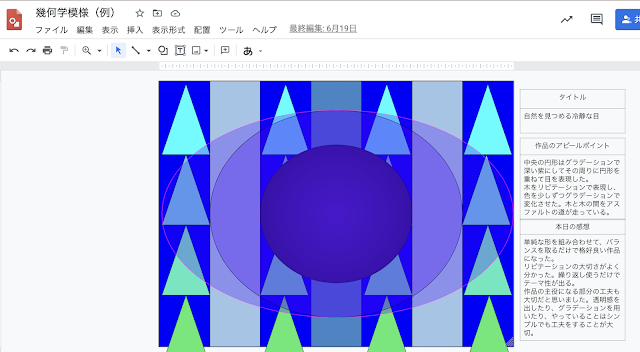

教材「素敵な幾何学模様をつくろう」

実は、この幾何学模様を作成する授業はソフトテニスの総合体育大会の引率で私が授業をできず、その他多くの教員も大会引率で不在であったことから、授業がたくさん自習になってしまう状況に対応するために考えたものです。授業は代わりの先生に入っていただき、生徒はClassroomにアップされた動画で学習内容と作業方法を確認して課題に取り組みました。そして私は試合の会場から自分のスマートフォンで取り組み状況を確認しました。

このような取り組みは当然初めてだったので、果たして生徒が課題に取り組むことができるかどうか不安もありましたが、特に大きな問題もなく取り組み、感想文では「制作に集中していて、あっという間に1時間が過ぎた」「最初はどうしようか迷ったけど、どんどんアイディアが浮かんだ」「面白かった またやりたい」といったポジティブな意見がたくさん出ていて、私は試合会場で一人胸を撫で下ろしました。もちろん作業に不慣れで思うように制作できなかった生徒もいましたが、初めてのことなのでそういうことは時間と場数が解決してくれると思います。これからこのアプリケーションに慣れていけるよう授業に取り込み、有効に活用できる場面を考えていきたいところです。

Google図形描画はお絵描きアプリとは違い、基本的には幾何学形などを配置して図柄を作成します。なので、一般的な絵画作品やそのアイディアスケッチを作成するには不向きです。しかし、画像を貼り付けたり、図形を加工したりすることはできるので、活用方法の工夫次第で美術の学習を強力にサポートしてくれます。

今回「素敵な幾何学模様をつくろう」というテーマで、幾何学形を組み合わせて模様をつくりましたが、この制作ではリピテーションやシンメトリー、グラデーションなど構成美の要素が非常に役に立ちます。構成美をつくる上で、形と色をスクラップ&ビルドし、自分の気に入った構成を見つけることが大切ですが、これが手描きだとどうしても時間がかかりますし、描くことに慣れていない人や色を塗るのが苦手な人にとって、一つの構成美を作ることだけでもかなりの負担になりがちです。しかし、デジタルであればコピー&ペーストで同じ形を繰り返し用いたり、配色を手軽に変えたりできますし、構成を自由に変えることも可能です。まさに積み木で遊ぶような感覚で色面構成をすることができます。

美術に対する苦手意識を持っている生徒の多くは、「思うように形が描けない」という描画に対する不慣れな面が目立ちます。そういう生徒でも、デッサンの方法を学んで形やバランスの取り方を理解し、それなりのデッサンを描くことができるようになりますが、色面構成のようなデザイン画を描くとなると、また違った描画技術が必要になるため、単純形の活用で表現自体は根本的に難易度は下がったとしても、満足できる画面が作れないというケースは少なくありません。ここに色面構成で一般的に用いられるムラなくはっきりくっきり着彩する作業が絡むと一気にハードルは上がってしまいます。そうして複雑に要素が絡むことで、構成美に対する溝が生徒の中に生まれていきます。

デジタルでの図形描画というのはそのような形を描くことが苦手で、色を塗るのも得意ではない生徒にとって気軽に構成美や色面構成にチャレンジすることを可能にすることが期待できます。実際、今回の教材では、これまで構成美に関する表現に前向きに取り組むことができていなかった生徒でも、短時間で試行錯誤をして模様をつくることができていました。これまでの自分自身の取り組ませ方を大いに反省するとともに、今後に向けて明るい展望が見えました。

色のバリュエーションや構成を気軽に試す

デジタルの強みである、「簡単に変更ができること」「同じものを瞬時に複製すできること」などは表現に対するハードルをかなり下げますし、試行錯誤する楽しさを味わえます。画面に同じ形を配置するだけでも構成美はできますし、そこから配色を変えたり、違った形を掛け合わせたりして表現はどんどん進化していきます。

単純な形の組み合わせでも、さまざまな掛け合わせによって独特な模様が生まれます。上の模様も単純な表現ですが、掛け合わせる要素が増えると最初は想像もしていなかった模様になっていきます。もし掛け合わせたものが気に入らなければ採用しないというのも良いと思います。結局、ある程度の美の法則はあっても、掛け合わせてみないと、どうなるか分かりません。気軽に試し、ビフォー&アフターを比較できるというのは、美術の学習で大変意味のあることです。この点におけるデジタルの恩恵は計り知れません。

シンプルな形の活用で構成美を楽しむ

幾何学模様に関する教材からは離れますが、Google図形描画は幾何学形を中心とした単純形の活用で表現せざるを得ないゆえに、シンプルな形を活用することの魅力に気がつけるきっかけになると考えられます。

デフォルメという表現方法を学習しても、ついついモチーフの細かいところを表現しようとしたり、デフォルメをしたとしても、何の工夫もない形をそのまま使ったりするだけでは、デフォルメの魅力や、デフォルメゆえの構成美への活用のしやすさを実感することが難しくなります。デジタルでシンプルな形を利用して構成美をつくり、色や形、構成を工夫して楽しむことは色面構成やデザインへの興味・関心を育む上で大切な経験になることでしょう。

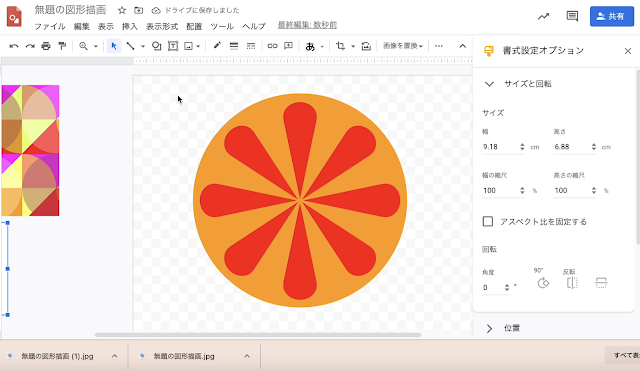

Google図形描画でも幾何学形を組み合わせてグループ化することで下のオレンジのような形を表現することも可能です。

バランス良く形を構成するためにはサイズ調整したり計算したりすることになるので、美術で数学的な視点が役に立つということを実感できるのも大切な側面と言えます。

この形を利用して色面構成を考え、色々な配色を試すことができます。配色を見比べるために、ダウンロードでJPEGファイルとして保存し、画面にアップロードして貼り付けておけば比較することも簡単にできます。

アナログにはアナログの魅力がある

配色や構成についてデジタルを利用して学習するのは効果的ですが、私の個人的な考えとしては、このような作業はアイディア段階では効果的ですが、このような作品がデザインに関する作品であっても常に最終形で良いとは考えていません。最後は画用紙を用いて、絵具で着彩して、「生」を生徒が体験できるようにすることが大切です。作品の仕上がり(色や形の明快さ)で言うと、デジタルの方が上手になりますが、美術は作品だけでなく、完成するまでのプロセス(制作中のドラマ)が重要であり、その点で実際に材料に触れ、形と色に反応しながら制作する「体験」には意義があると考えています。

デジタルの可能性は日々広がっていますが、それでも実際に画用紙に描き、色を塗る経験でしか味わえない魅力があります。例えば、デジタルであればムラなくはみ出すことなく表現することが可能ですが、あえてムラを出したり、不規則な要素を入れるというのも表現上必要なことはあます。複雑で発展的な表現はアナログでなければ難しいものです。デジタルで試したことはあくまで参考程度にして、アナログでの活動を通して、アナログならではの魅力についても感じられるように美術の学習体験を設定することが大切です。

デジタルとアナログの良いところ双方を生かした授業を考えることがGIGAスクール構想を進める学校教育では必要です。イメージが膨らんでいない状態で、いきなりアナログでの作品制作をするのではなく、デジタルの活用でかなり手応えを掴んだ上でアナログの制作をするというのは、美術の経験が少なく、苦手意識のある生徒にとってはかなり取り組みやすくなると考えられます。デジタルの活用でアナログの活動も充実する。これはパソコンを「文房具のように」使う視点として大切です。今後さらに学習が充実するよう、デジタルの可能性と向き合ってきたいと思います。

最後まで読んでくださってありがとうございました。今回はGoogle図形描画の活用に関して、幾何学模様を活用した教材とデジタルの有効性について述べさせていただきました。Google図形描画を生徒が活用するケースは美術以外の教科ではかなり限られるかもしれませんが、単純に模様や構成遊びするだけでも楽しめるアプリケーションなので、もし今回の内容で興味が持てたという方がいらっしゃいましたら是非試しに遊んでみてください。

それではまた!

コメント

コメントを投稿