ステンシル版画で年賀状 2025年巳年を華やかに彩る

今年も残すところあと半月余りになりました。この時期は毎年、クラスの生徒や年賀状を送って来られる方への返信用にステンシル版画で着彩した年賀状を作成しています。

もちろんこの恒例行事を今年も行い、2025年巳年用のデザインを考え、版画を作成しました。ステンシルは配色や構成の工夫が自由にできて、楽しく印刷できますし、大変手軽です。

切手代が上がっている昨今ですが年賀状で心からのメッセージを大切な人に新年の挨拶として送ること自体は普遍的な価値があると思います。今回、ステンシル版画の年賀状の作成方法についてまとめましたので、興味があれば是非年賀状をステンシルでデザインを施してみてほしいです。

制作動画へのリンク

紙に下がき&切り抜き

切り絵としての楽しみ方も

ステンシルは紙を切り抜き、穴から絵具をスポンジやスパッタリング(スプレー)などで着彩する版画です。切り抜きのことを考えると、画用紙かケント紙といった丈夫な紙が望ましいですが、単純な形であればコピー用紙でも十分に切り絵にできます。ただし、パーツがバラバラにならないよう、紙の繋がっている部分に余裕を持たせて切り抜くようにします。

細かい形を切り抜くのは難しいので、描くモチーフはデフォルメが必要になりますが、それゆえにイラスト化されたデザイン性のある形を利用できます。文字など普通に書いてしまうと切り絵として成立しないものは線を工夫して切り絵にできるようにすることが大切です。

多版で表現に深みを持たせる

木版画やリトグラフには多版多色の版画があり、葛飾北斎や歌川広重、ミュシャ、ロートレックといった画家、デザイナーの作品が有名ですが、ステンシルも多版多色が簡単にできます。

コピー用紙を重ねると下の紙に描いた図が透けて見えるので、位置関係を把握した状態で別の図を重ねて描くことができます。ステンシルは本来、切り抜いた際に図がバラバラにならないように線を繋いで描く必要がありますが、版を重ねれば線を繋がなくてもよくなるだけでなく、不自然な枠ありの図になることを防ぐことができます。枠線があるのもステンシルならではかもしれませんが、枠線の要・不要をコントロールすることが造形的な視点で大切になります。

多版で表現することによって色を自由にコントロールし、多様な色彩表現が可能になります。一枚の版でもそれなりのものはできますが、色をかぶせることによって生まれる効果もあるので、どのような雰囲気にしたいのか、よく計画して制作することが必要です。シンプルな形でも、重ねる枚数が多くなれば、その分複雑な表現も可能になります。一枚で表現するのが難しいと感じる場合は、迷わず複数枚を重ねる方法を選択して良いと思います。

着彩方法は様々

ステンシルはスポンジで着彩すると色がしっかりつくので、ムラなく塗ったり、色を画面上で混ぜてグラデーションを作ったりすることができます。ティッシュでも着彩はできますが、効率や塗り心地を考えるとスポンジを使うメリットが大きいですし、化粧でメイクスポンジを使ってファンデーションを綺麗に馴染ませることができるように、色を調整しながら綺麗に広げることができます。

他にもスパッタリングと言って、ブラシと網で絵具をスプレーのように飛ばして着彩する方法もお勧めです。水で溶いた絵具を少量ブラシにとって、網に残らない程度に擦れば綺麗に霧状になって色がつきます。絵具と水が多すぎると網の上で詰まって、最終的には垂れ落ちるので、少量の絵具をブラシに取るのがポイントです。スパッタリングは専用の網とブラシがやりやすいですが、100均で買えるような料理用の網と歯ブラシでも十分にできます。

スポンジを利用した着彩、スパッタリングの着彩、両方ともに複数の色を活用して色を調整することで色に深みが出せます。色彩の実験と思って楽しく着彩できるのがステンシルのメリットです。

構成も自由に変えられる

ステンシルはスタンプのように印刷することができ、全体とのバランスを考えて配置を変えたり、使うパーツを変えたりして多様な作品にすることができます。

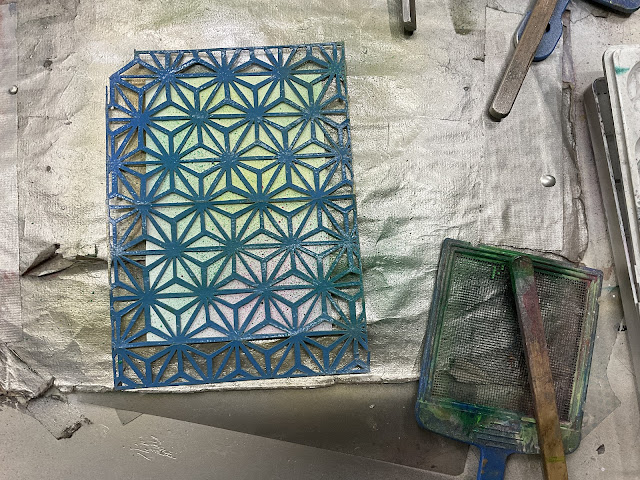

今回の年賀状は基本的には鱗文様を活用しましたが、麻の葉文様バージョンも何枚か入れてみました。鱗文様は成長や自由を意味するもので、蛇の鱗と関連を持たせたデザインにしていますが、これが魔除けを意味する麻の葉文様になってもデザイン性と意味において違和感はないと思います。切り絵の版さえ用意しておけば、多様なパターンをすぐに作ることができるのはステンシルの大きなメリットです。

こうして色と構成の実験をしているうちにたくさんの印刷ができます。色と構成のパターンは無限にありますし、制作している中で新しいアイディアも生まれるので、クラス生徒全員分+αの枚数を印刷するのは時間のかかることではありますが、非常に充実した創造活動の時間になります。

私はアクリルガッシュを着彩で主に使うようにしていますが、スプレーを使うのもお勧めです。ただ、スプレーは版と紙の間に色が入り込みやすく、スパッタリングよりも形がぼやっとしやすいのが難点です。スプレーを使う場合はなるべく版と着彩する紙の間に隙間ができないように抑えをしておくことも場合によっては必要になります。スプレーを何度も吹きかけていると、版の紙がスプレー液でコーティングされて形状がしっかりしてくるため、次第に綺麗に形を写せるようになるので、試し塗りをして安定した版に仕上げてから年賀状に印刷するのも良いでしょう。

丹精込める時間を大切にしたい

SNSで手軽に新年の挨拶ができるのはコスパとタイパの面で年賀状を圧倒しているのは周知の事実です。しかし、そこに私は疑問を抱いています。果たしてコスパとタイパの良いことが全て正解と言えるのか。私は心を伝えたり感動したりすることが目的の事柄に関しては、コスパとタイパの良いことが必ずしも理の叶ったものであるとは言えないと考えています。年賀状は相手に対する心からのメッセージを伝えるからこそ、アナログとしての価値を発揮します。逆に言うと、デジタルでもできるような内容の年賀状に私は魅力を感じません。定型文だけの内容であったり、綺麗な印刷ではあっても他の人の年賀状と被るものであったり、こういったものを相手が受け取ったとしても、特別な気持ちを伝えることはできないでしょう。

美しい版画と心のこもったメッセージという芸術の力を生かした年賀状には新年の挨拶に相応しい刺激を受取手に与えるものだと思います。そういう日本が伝統的に大切にしてきた年賀状文化を少しでも多くの人に伝えたいという思いから、今年も年賀状を版画で作成しました。もちろん、見栄えのするデザインばかりでなく、心のこもった文章を書くのも大切にしています。送る相手一人ひとり感謝の内容は異なるので、書き損じの無いようにメモ書きをして、普段は雑に書く文字も1年に1回と思って丁寧に書くようにしています(笑)

年賀状作成を通して、送る相手への感謝の気持ちが強くなることを実感するのも、この手間暇かける取り組みの魅力の一つです。

最後まで読んで下さってありがとうございました。今回はステンシル版画で作成する年賀状について紹介させていただきました。素敵な年賀状で新年を華やかに飾り、送る相手にささやかな幸せを届ける。便利な現代でもその価値は変わらないことだと思います。

SNSの普及で手軽に挨拶はできますが、本当に大切な人には是非心のこもった年賀状を送っても良いと思います。今回の内容で少しでも、そういったアナログ文化の良さについて改めて考えてもらえたのであれば嬉しいです。

今年中にできることはやりきって、気持ちよく2025年をスタートできるよう、2024年の残り時間を大切にしたいと思います。

それではまた!

コメント

コメントを投稿