人工物を活用した色面構成

今回は美術教育についての記事になります。身近なところにある人工物の形や構成を生かした色面構成について紹介します。美術教育についての内容ですが、私としては全ての人にとって美術の学習は生涯必要であると考えていますので、もし美術教育の関係者でなかったとしても興味がありましたら読んでくださると嬉しいです。

構成美を用いた色面構成に関する学習は中学1年生でやることが多く、一般的に美術の基礎として扱われています。私自身も1年生のデザインの学習ということで、色面構成をこれまで一貫して指導してきました。

この色面構成を通して主に以下のことが身につくようにしています。

1.モチーフの特徴をいかしたデフォルメ

2.単純な形と構成美の利用

3.テーマに合わせた配色

4.絵の具と筆をコントロールして意図に合わせた着彩ができるようにすること

5.どんなものをモチーフに選んでも、色と形、構成の工夫次第で魅力的な画面にすることができること

細かいことを言えば他にも沢山ありますが、主に以上のことが学習できるように指導をしてきました。基本的に自由が大切な美術教育ですが、基本的なところは学んでおき、自由に表現できる幅を広げておく必要があります。色面構成の教材ではバランス良く基礎を学ぶことができ、その先の美術の学習につながる要素も多いため、1年生の比較的早い時期に取り組ませておきたい単元です。特に構成美の要素はどんな時にも使える知識であり、困った時には構成美と言っても良いほど役に立つ内容です。

私は色面構成の教材を、自然物と人工物を用いたもので取り組んできました。前回のブログ記事で「自然と人工の融合https://art-educator-tatsuwaki-serendipities.blogspot.com/2021/07/blog-post_17.html」について書きましたが、異種のものを組み合わせることで新しい美を創造しやすくなり、生徒が達成感を得やすくなると考えています。また、人工物は構成美が元々備わっているものが多く、これを利用することでデザイン的な作業経験がなく、美術への苦手意識さえある生徒の場合でも、取り組みやすくなるというのがこの教材の狙いです。

ただ、美術への苦手意識がある生徒は、自然物をデフォルメしたり、人工物を利用したりというように、色々な要素が入るだけですぐに諦めモードに入ってしまったり、そもそも自分にはできないと思い込んでいて、りんごを適当に二つ画面に描き、雑に色を塗って終了しようとしたりする場合があります。上手に表現できなくても、形や色、構成で遊びさえすれば自然と魅力的な作品になるものですが、中1の初期はそのような感覚を忘れ去っている状態の生徒も少なくはありません。そういう生徒の口癖は「どうせできない」「美術なんて役に立たない」といったものばかり。こういう言葉を聞いてしまうと、つい感情的になりそうですが、そこで爆発しても何もプラスにはならないので、「じゃあどうするか」と考えて思いついたのが、もっと簡単に取り組める教材「人工物を活用した色面構成」です。

人工物をそのまま描いてしまっては創造性もクソもないと思われる方もいるかもしれません。しかし、それはそのまま人工物をデッサンのごとく描いてしまった場合に限ります。少しでも「作者の創意工夫」が入れば創造的になっていきますし、小さなステップで得た自信と美に対するメタ認知があればその後の学習に対するアプローチが変わっていきます。

制作が単純なものになっても、実は色んな部分で創意工夫の機会はあります。この作業の手順から考えてみると、

1.用いる人工物を決める

2.どの部分を利用(トリミング)するか考える

3.単純化して幾何学的にかく

4.テーマに合わせて配色を考える

5.意図に合わせて着彩する

以上のように、2〜5は全て創意工夫のチャンスがあります。

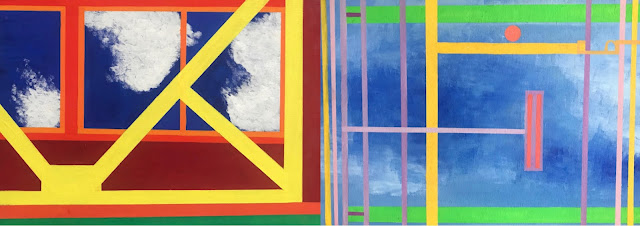

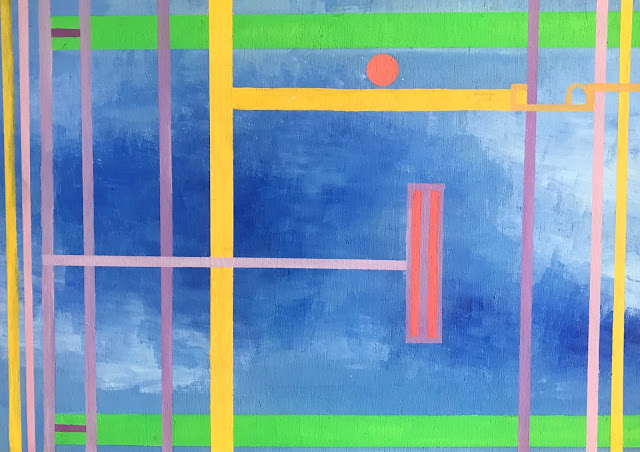

そうしてできるのが人工物の形を生かしつつも、オリジナリティのある色面構成です。下の作品は階段やドアを用いた作品で、構成美と配色、モチーフの向きを変える工夫をしただけです。

用いたモチーフは至って平凡です。しかし、視点を変えたり、色を変えたりするだけで、全く別の印象になります。人工物が持つ利便性、機能性、合理性はそのまま特徴ある形と構成になりますし、そこに配色のポイントを抑えた着彩が入ることによって簡単に色面構成の作品ができます。

「色と形、構成を工夫するだけで魅力的なものができる」という感覚を、中学1年生の段階で知るというのはとても大切なことです。簡単なことからで十分なのです。「大人の塗り絵」が近年人気が出ていいるように、これは色を塗るだけの作業ですが、たったこれだけでも「色を塗るって面白い!」となってハマる人が沢山います。そのように考えると、美術の学習は「シンプル」なところから始めても決して悪いことではないと思います。そこから、「じゃあ自然物を組み合わせるとどうなるか」という感じに発展させていけば取り組みやすいでしょう。

この人工物を活用した色面構成は配色にテーマ性を持たせることで一段と魅力的になります。

ここにあげたものは全て学校の校舎の構造を利用して、季節の配色をしています。画面構成でトリミングを用いただけで、基本的にはほぼそのままの形を利用しています。構成力をつけるためにはある程度の経験が必要ですが、トリミングはそれに比べて簡単です。まずはモチーフのどの部分を利用することで良い感じに見えるのかを考えさせ、構図を描く中で、パーツの大きさや配置を微調整するところから始めてみても良いかもしれません。今の時代はタブレットを生徒一人ひとりが授業で活用可能なので、これを利用してトリミングし、構図について考えさせるのも良いでしょう。

色、形、構成を工夫し、美しい画面にすることで平面デザインの基礎を学ぶことができます。単なる知識と技術の獲得という点でも十分に意味のあることですが、テーマに合わせて最適化させるデザイン思考についても考えさせることで、生徒が美と関わりながら生活する姿勢を培うきっかけになると私は考えています。

また、新しい要素を作品に掛け合わす経験も大切にしたいところです。例えば、下の作品であれば、空模様を入れていますが、本来はここにそのような模様はありません。

現実ではあり得ないものを表現して、新たな世界を創造するアート思考は、この世界の面白さを引き出すエンターテイメントの種になります。そういう発想面での学美があるのも人工物を活用した色面構成であり、それを発展させた自然物と人工物を用いた色面構成であると思います。これらを学ぶことを通して、美術の魅力を実感し、実りある3年間の美術の学習を築いていける機会提供をすることが美術教師としての大切な務めです。

最後まで読んでくださってありがとうございました。今回は美術の基本である色や形、構成について、美術の経験がなかったり、苦手意識がある人でも簡単に取り組みながらしっかり学べる教材を紹介させていただきました。身のまわりにはたくさんの優れた形があるので、そういったものをシンプルに利用して、そこから少しずつでも良いので創意工夫をすれば自然と魅力的な画面に発展させていくことができます。この教材は中学生向けのものですが、大人でも十分に楽しめるものだと思うので、もし興味があれば遊び感覚でやってみてもらえると嬉しいです。制作ではマスキングテープを活用すると、とても綺麗に仕上がりますし、剥がすときの快感もあるのでとても面白いです。ただ一旦使うと手が抜けなくなり、ずっと使い続けて膨大な時間が必要となる罠にハマるので、時間に余裕がある場合はマスキングテープを活用してみてください。

次回はGoogle Classroomを用いた教材の共有について紹介します。今年はGIGAスクール構想がスタートしたこともあり、どのように使えるか手探りの1学期でしたが、毎日活用しているうちに有効な使い方がかなり見えてきました。これまでにもGoogleスライドやGoogle Jamboardを利用した授業について紹介してきましたが、校内にとどまらず、市内レベルで教材の共有が容易に行えるようになったので、その方法と、今後の発展的な活用方法について考察をしてみたいと思います。もし興味がございましたらまたみていただけると嬉しいです。

それではまた!

コメント

コメントを投稿