2022年の振り返り 〜PBLが現実的になった1年〜

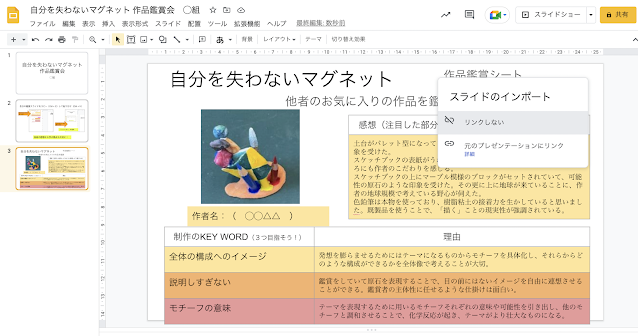

今年も最後の1週間となりました。個人的にあっと言う間に過ぎた1年間でしたが、 振り返ると色んなことに挑戦することができた充実した1年だったと思います。2022年最後の投稿は今年1年間の成果と、来年に向けた課題をまとめてみました。普段から生徒には振り返りの大切さを指導していますが、振り返ることで頭の中が整理されて、今後の研究と実践につなげることができます。今回の振り返りを基に、また来年の抱負や目標についても考えてみたいと思います。 今年の目標についての振り返り 1.PBL(課題解決型学習・課題探究型学習) 今年の私の研究と実践の柱だったと言えるのがPBLです。もう完全に私の教育のマインドセットとして定着したとも言えるぐらいにPBL中心に考えた1年間だったと感じています。 PBLとは課題解決型学習や課題探究型学習(Project Based Learning)のことですが、元々美術という教科は作品のテーマ設定や制作のアプローチが生徒の裁量に大きく委ねられているため、PBLの色が濃い教科です。ただ、そんな教科でも改めてPBLを徹底して行う視点で考えたときに、自分自身の教育方法には改善するべき部分がたくさんありました。 今年、PBLを進めていく上で大きく変化した私の考えは「多様な表現方法へのアプローチを可能にする環境づくり」です 。これまでも、そういう視点を持ってはいたのですが、生徒が幅広く表現を自分の必要性に応じて選べる環境を十分に用意することができていませんでした。 以前から制作に関する技術が分かりやすいように動画を作成していましたが、それだけだとその動画に強く影響を受けた制作になりがちです。しかし、例えば、絵画であれば本来は画材は無限にあり、その中から自分の必要性に応じて選んだり、表現方法を新たに作ったり、そういう自由度の高い活動が望ましいと考えられます。そして、これこそPBLの本質であり、生徒が自ら課題を解決したり、自分の理想を実現するために試行錯誤する経験を通して、より実践可能な力として知識や技術が身につきます。 このような学習活動ができるように、今年私は徹底して生徒の工夫した表現を発見する側に回り、その写真を生徒全員と情報共有するGoogleスライド上にアップロードしました。 これを続けていくと、教科書や資料集で見られるような完成した作品の表現(もち...