生徒と教師でつくる美術室 vol.1 〜幾何学形色画用紙で構成遊び〜

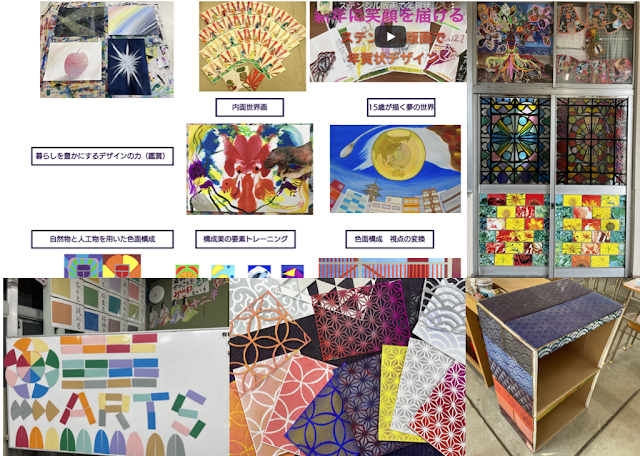

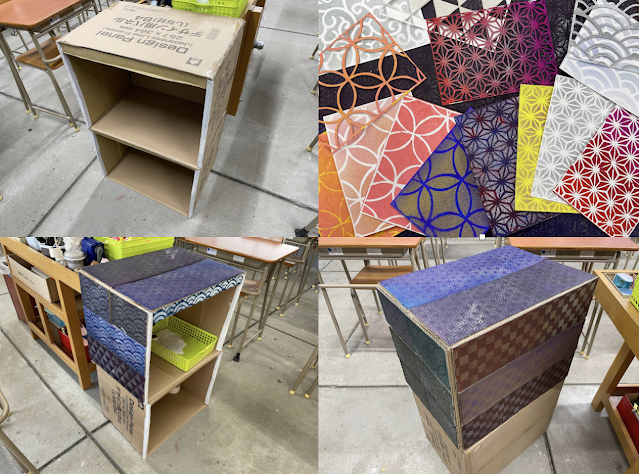

今回は生徒と教師でつくる美術室についてお話しします。 新学習指導要領の下、主体的な学習態度の育成がますます強調されるようになっており、この流れがこれまでの教育観を根本的に変えていく時代になりつつあります。 授業の主人公は先生ではなく生徒であり、生徒が自ら考え、「学びたいから学ぶ」という学習態度を育めるように、教師は教育をマネージメントすることが求められる ようになりました。 これまでの「知識を教える教師と学ぶ生徒」という一方通行的な授業ではなく、生徒は自ら学び、学んだことを実践して、その中でさらに学びを深めていく時間が主な学習時間になります。そして、そのような授業では 「教師が生徒から学ぶ」という機会さえ珍しいことではなくなります 。 生徒の主体性を刺激するために、私はこれまで美術室の環境改善を行ってきました。教室には生徒の作品のレプリカを展示し、自由に使える道具類を教室の中央に設け、最近はICTの面でも環境整備を行ってきました。その中で、予てより私がモットーにしている「遊び」による学習や仕事の促進に関することを、もっと美術室という空間でできないか考えるようになりました。そして、私は「美術室を更に遊べる空間にする」という今年の目標を考えました。この目標はいくつかある目標の中の一つで、比較的なんとかなりそうな部類なので、今年の最後には実現したことをたくさん報告できるように 美術という教科を授業の時間中に楽しめるように教材準備したり指導方法を工夫するのはもちろんのことですが、 究極の理想は授業をしなくても自動的に学習活動をできるようにすること にあります。これを達成するまでの道のりは決して簡単なものではありませんが、少しずつ実現していくことは可能であると信じて、色んなことを試していきたいと考えています。その先に、 美術室が教師だけによって改善されていくのではなく、生徒との協力の中でより良い場所に変化していくのではないでしょうか。そのような取り組みは次第に学校のあらゆる空間に波及して、学校を美術の力で良い方向に前進させていくことにも繋がる のではないかと考えています。学校を美術教育でハックするぐらいの心意気がを持ちたいと思います(笑) 使われなくなったホワイトボードを有効利用 今回は、生徒と教師でつくる美術室をテーマに、「幾何学形の色画用紙で構成する...